文学と人間学 第2回

今回は漱石についての話の二回目ですが、本題に入る前に、一つの「そもそも論」について話してみたいと思います。

その「そもそも論」とは、日本文学の起源と伝統についてのものです。

日本文学の起源と伝統

日本の文学がどのような起源を持っているかについては、国文学者の折口信夫が詳しい研究を残しています。ここではその内容には触れませんが、結論だけを言うと、呪術的なものから発生したというのが今日の定説です。

古代の日本には永きにわたって呪術を口承する時代があり、漢字の輸入にともない、そこからやがて祝詞(のりと)が生まれ、そのなかから、人々の心情を吐露する和歌が生まれてきました。

古代において宗教と文学が一体不可分のものであったことは、世界各地に共通にみられることです。

生存の危機に直面することが多かった古代人にとって、神を畏れることは日常の感情でした。台風のような自然の猛威は神の怒りとして捉えられ、その怒りをなだめようとする思いから、呪術、もしくは祈りが生まれます。

日本においては、そうした呪術が祝詞(神への賛歌)となり、そこから和歌という自己表現の文芸が生まれたわけです。

わが国においては、そのような文芸の最初の結実として、万葉集があります。これは、4500首もの和歌を集めた歌集です。名もなき庶民から天皇までの歌が幅広く収められており、日本文学の豊かさを象徴したものとなっています。

この歌集にはいろんな形式の和歌がありますが、その後は、五七五七七の音を持つ短歌が主流となりました。なかでも特筆すべきは、勅撰和歌集の存在です。平安京の遷都からおよそ100年後(905年)、醍醐天皇の勅命により「古今和歌集」が編纂され、歌を詠むことが貴族のたしなみとなりました。

歌が詠めなければ恋愛もできないという時代でしたから、和歌は貴族たちにとって、世渡りのための必須の教養でもありました。

高校の授業でも学ぶように、古今和歌集の編纂のあと、勅撰和歌集は国家の事業となり、日本文学の伝統となります。該当の箇所を高校の文学史のテキストから引用しましょう。

『新古今和歌集』以後も勅撰和歌集は編纂され(これを総称して十三代集と呼びます)、先の八代集と合わせて二十一代集と呼んでいます。このあたりの深掘りはしませんが、勅撰和歌集の長きにわたる編纂が日本文学の伝統を形成している事実は重要です。

日本文学の伝統として、その次に来るのは連歌というものです。今は国文学の授業ではないので詳細は省きますが、連歌とは要するに、五七五七七の短歌を次々と繋げていくものです。

短歌のほうは「新古今」を頂点として衰退しましたが、それに代わって隆盛したのが連歌です。ただし、連歌はもともと上の句と下の句を別の人が作るものですから、一人の作者の作品とはなりません。ですからこれも、室町時代をピークとする一時代のはやりとして、やがて衰退していきます。

念のため、連歌についての文学史の記述を確認しておきましょう。

ところが、この連歌という形式が意外な展開を見せることになります。それがすなわち、俳諧というものです。連歌もまた時代の推移にともない固定化し、勢いを失っていきますが、人々は何かしら新しい遊びを求めていたのでしょう(人間学にとっても「遊び」は重要なテーマです)。連歌が衰退するなかで新たに考案されたのは、上の句を独立させてそれを一つの歌にする、というものでした。こうして俳諧という、世界でも稀に見るコンパクトな定型詩が誕生したわけです。

連歌にしても俳諧にしても、はじめは民衆の遊びとして生まれたわけですが、才能のある人がこれらの遊びに加わると、質の高い作品が作られるようになります。俳諧の場合も、その例外ではありませんでした。

はじめは短歌や連歌の余興としてはやっていた俳諧でしたが、江戸時代になると松永貞徳という人物があらわれ、貞門俳諧と呼ばれるものが全国に普及します。また、その反動として起こった談林派の俳諧も盛んになります。そしてこの流れのなかから、かの有名な、松尾芭蕉が登場するわけです。

芭蕉がなぜ有名なのかというと、言語遊戯としての俳諧を芸術にまで高めた人、という功績が彼にはあるからです。

ただし、芭蕉の仕事についてはここでは省略します。今回は芭蕉ではなく漱石の講座ですから。

以上の話からもわかるように、日本の文学には千数百年に及ぶ和歌(短歌・連歌・俳諧)の伝統があります。これが、わたしがはじめに話しておきたかった「そもそも論」というものです。

では、この「そもそも論」と漱石の間には、いったいどのような関係があるのでしょうか。

俳句と漱石

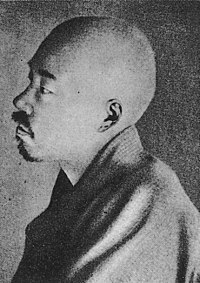

これはあまり知られていないことですが、漱石には多くの俳句作品があります。

今わたしの手元には、岩波書店から刊行されている「漱石文学作品集」の第16巻「漱石俳句集」がありますが、この書物の中には漱石の俳句作品が848句収録されています。現在残っている漱石の俳句はおよそ2600句なので、漱石には一人の俳人としての側面もあることになります。

明治時代の俳人として最も有名なのは正岡子規ですが、彼の功績は俳句の革新、すなわち近代短歌の確立でした。江戸から明治への変遷は時代の推移にとどまらず、近世から近代への転換でもありました。時代の転換期には、人々を新しい時代に導く人物があらわれます。たとえば、一万円札でお馴染みの福沢諭吉などがその代表的な存在です。

正岡子規も、短歌と俳句の両分野で時代に見合った革新を進めた人です。そして面白いことに、漱石はこの人物と大学時代の同級生でした。のみならず、二人はかなり親しい間柄だったようです。出会いというもの、縁というものが人の人生に大きな影響を与えることは周知の事実ですが、漱石においてもその例外ではありませんでした。事実、漱石は子規との友人関係のなかで俳句の創作を続けていたのです。

現在残っている漱石の最も古い俳句は、漱石が子規に宛てて書いた書簡の中に見出されます。それは明治22年のもので、明治の年と漱石の年は同じですから、漱石が22歳の時のものになります。

ここで、漱石と子規の関係について整理しておきましょう。

正岡子規は若い時分に肺結核を患い、死の不安のなかで句作をするようになります(当時の結核は治る見込みのない死病でした)。喀血をして肺結核の診断を受けた後、子規は時鳥(ほととぎす)を季語とする俳句を多く作りますが、実は「時鳥」は、結核と関連のある鳥でもありました(口の中が赤いので「血を吐いて鳴いているようだ」と言われ、結核の異名になっています)。ちなみに、「時鳥」は「子規」とも書きます(また「不如帰」とも書きます)。彼が子規という雅号を使いはじめたのも、そこに「子規(ほととぎす)」=「結核」という意味のつながりがあったからです。また、彼はホトトギスという同人誌を刊行し、多くの弟子を持っていました。俳句のルーツは俳諧であり、俳諧のルーツは連歌ですから、俳句のリーダーはもともと小さな共同体を必要とするわけです。

漱石も子規の弟子の一人でしたが、彼は俳句で身を立てたわけではありません。漱石は幼少より漢文学に親しんでおり、長じてから英文学で身を立てようと決心した人です。当時の時代環境を考えれば、それは自然なことでした。大学を卒業して教師になった漱石は、四国の松山で教鞭をとります(このときの体験が「坊っちゃん」の下地になります)。そして面白いことに、松山は子規の故郷であり、漱石は自分の下宿に子規を呼び、二人は同居しています。子規は病気療養のため田舎に帰っていたのです。

漱石はその後イギリスに留学することになり、二人は文通をはじめます。ところが、漱石がイギリスにいる間に子規は病没してしまいます。子規が主宰していた「ホトトギス」は弟子の高浜虚子が引き継ぎましたが、帰国後、漱石はその雑誌に「吾輩は猫である」(以下「猫」と略称)を連載することになります。虚子は小説も書いていたので、漱石が「ホトトギス」に小説を書くのは不自然なことではありませんでした。ちなみに、この作品は亡き親友、正岡子規の霊前に捧げられています。

以上の話からもわかるように、漱石は俳句との縁のなかで小説を書きはじめた作家です。当時はまだ文学賞というものがなく、ほとんどの作家たちは何らかの同人誌に参加することで創作活動をはじめています。漱石の場合は、「ホトトギス」に小説を書いたことがデビューのきっかけになったわけです。

漱石文学の多面性

一般的に言って、夏目漱石が正岡子規より有名なのは、その後の日本文学の流れが韻文から散文へとシフトしたからです。事実、今のわたしたちは、「文学」といえばまっさきに「小説」を思い浮かべますね。

夏目漱石は「猫」によって有名になりますが、彼のこの作品は、猫の目を借りて人間の世界を痛烈に風刺したものです。この作品には漱石の才能が遺憾なく発揮されていますが、とくに顕著に認められるのは、ユーモアの才です。漱石に特有のこの才能は「坊っちゃん」においても健在ですが、だからといって、漱石にユーモア作家というラベルを貼ることはできません。なぜなら、漱石のユーモアはその後の作品のなかで影をひそめてしまうからです。

ここで、漱石の小説を簡単に整理しておきましょう。

漱石の初期の成功作は「猫」と「坊っちゃん」ですが、もう一つ、「草枕」という小説があります。わたしはこの三つの作品を一つにカテゴライズし、便宜上「初期三部作」と呼んでいますが、ここにはすでに十分な「漱石らしさ」があり、また漱石の本領があります。

しかしながら、この三つの作品をもって初期の漱石の全体を捉えることはできません。機知とユーモアに溢れた初期の作品は彼の文学の陽的な側面であり、一方で、彼には陰的な世界の描出をモチーフとした作品もあるからです。この点については、のちほどもう少し具体的に話すことにしましょう。

漱石の小説のなかで前期三部作と言われているものは「三四郎」「それから」「門」であり、後期三部作と言われているものは、「彼岸過迄」「行人」「こころ」です。そしてそのあとに「道草」が続き、最終作として「明暗」があります。

初期、前期、後期の三部作に最終作を加えると全部で十作品になりますが、これらの作品群が漱石の主要な仕事だと考えてよいでしょう。ただし、漱石には小説のほかに、随筆、評論、講演、書簡などの仕事もあり、それらのジャンルにも出色の作品があります。ですから、小説を読めば漱石の全体像が把握できる、というわけでもありません。

ところで、今回の講座を執筆するために、わたしは何冊かの本を再読してみました。わたしが漱石の作品に親しんでいたのは若い時分でしたから、漱石の影像もわたしのなかでかなりぼやけていました。初読の時からずいぶん時間が経っているので、認識を新たにする部分も多々あるだろうと思い、それが再読のきっかけにもなりました。

ただ、わたしの場合、いきなり漱石の作品に入っていったわけではありません。中学生の頃に読んでいたのはおもに海外文学で、たとえば、ヘミングウェイ、サリンジャー、フォークナー、ゲーテ、ロマンロラン、フランソワーズサガンなどを読んでいたことを覚えています。

わたしが日本の文学に親しむようになったのは高校に入ってからですが、それでもいきなり漱石を読んだわけではありません。若い頃のわたしが面白さを感じたのは、三島由紀夫や川端康成、それから大江健三郎や安部公房などの小説でした。血気盛んな高校生にとって、漱石や鷗外の文学は完成されすぎており、刺激の少ない地味なものに感じられたのです。

その後、わたしが漱石に親しむようになったのには一つのきっかけがありました。新潮文庫から出ている江藤淳の『夏目漱石』に大きな衝撃を受け、「文学とはこのようなものか」ということを教えられたためです。その本を読むと、漱石がなぜ重要なのかということがよくわかります。江藤氏はわたしの母と同い年なので(昭和8年)、わたしは親の世代の人から文学の手ほどきを受けたことになります。ちなみに、『夏目漱石』はすでにわたしの蔵書にはなく、最近あらめて購入しましたが(幸いなことに絶版にはなっていませんでした)、江藤氏のこの若書きの処女作は十分に読みごたえのあるものでした。

今回、そのほかにわたしが再読したのは、桑原武夫の『文学入門』と、漱石のいくつかの初期の作品でした。

岩波新書から出ている『文学入門』は、今ではもうこの種の書物の古典的な存在ですが、1950年の発刊以来いまでも版を重ねているのは驚きです。わたしはおそらく高校時代にこの本を読んでいますが、「人生へのインタレスト」というフレーズが長く記憶に残っていました。書物が氾濫している今日、初読の時に何らかのインパクトを受けていなければ、わたしはこの書物を再読することはなかったでしょう。

文学の入門書なのでありきたりの内容が語られているだけだろうと思い、わたしはほとんど何の期待もせずにこの本を手に取ったのですが、再読の印象は思いのほか鮮烈でした。

ここではその詳しい内容には触れませんが、再読の意義というものを改めて感じさせられた経験でした。

さて、ここで漱石の初期の作品の話に戻りましょう。さきほど、「のちほど扱う」とわたしが言った内容です。

それほど有名ではありませんが、漱石の初期三部作の裏側には、陰惨な世界を扱ったいくつかの小品があります。たとえばそれは、「倫敦塔」や、「カーライル博物館」や、「幻影の盾」などです。

これらの作品は面白さという点では「猫」や「坊っちゃん」に及びませんが、ピリリと辛い、一風変わったテイストを持っている点で注目に値します。明治の作家たちが使っていた語彙と今のわたしたちが使う語彙には相当の差があるため、まずは読むのに一苦労といった作品です。今日では相当のマニアでもない限りこういう作品を熟読する人は少ないでしょう。しかし、わたしにとってはなかなか面白い作品だったので、ここでは「倫敦塔」に話を限ってその読後感を述べておきましょう。

「倫敦塔」は、20ページ余りのそれほど長くはない作品です。漱石が留学中に倫敦塔を訪れ、塔の中を見て回った印象を綴っただけの作品ですが、普通なら「面白かった」(もしくは「つまらなかった」)で終わってしまうところを、細密な描写によって濃厚なリアリティが与えられています。そのあたりの漱石の筆力は初期の頃からなかなかのものでした。「そこだけ別世界」といったものを、描写の力で読者の前に現出させているわけです。

わたしはこの作品を読みながら、ディズニーランドの「カリブの海賊」を思い出していました。乗り物に乗って水路を進んでいくと、おぞましくも楽しいさまざまな光景が眼前に広がります。このような異世界を漱石は言葉の力で作り上げているわけですから、ここに漱石の才能の一面を確認することができたわけです。ちなみに、江藤氏は、作品にあらわれた漱石のこのような陰的側面を、「漱石の低音部」と呼んでいます。

漱石は、人間の暗部を洞察しそれを描出することのできる稀有な作家でもありました。

では、今回の話はこのへんで。

次回は、漱石の前期三部作を軸に漱石文学の根幹となる主題について探ります。

関根 均 (せきね ひとし)

関根 均 (せきね ひとし)

1960年生まれ。 慶応大学卒業。専攻は国文学。2010年日本人間学会に入会。現在、研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません