人間学の現在(11)

本講座も回を重ね、今回で第11回となりました。

前回までは『人間学とは何か』を基本のテキストとして話を進めてきましたが、今回からは話のベースとするテキストが変わります。

わたしは前回までの講座で、人間学の発祥やその歴史、それから「ミニマム人間学」の功績や限界について話してきましたが、それらの話を土台としながら、今回からは、「人間」についてのさらに踏み込んだ論議をしていくつもりです。

この講座の全体を「序論・本論・結論」として捉えるとするなら、前回の講座をもって「序論」が終わり、これから「本論」に入ると考えてもらえればよいでしょう。

前回の講座で予告した通り、わたしはこれから一冊の書物を紹介しますが、それは、当会の人間学研究の成果をまとめたものです。

人間学を専門に研究している人はそれほど多くないにしても、日本には現在、「人間学」を研究する機関はいくつか存在します(ちなみに「人間科学」の看板を掲げる研究機関はたくさんあります)。日本人間学会もそのうちのひとつですが、当会には独自的な研究の領域が存在しており、わたしがこの講座のなかでみなさんに紹介したいと思うのも、そのような、当会ならではの研究内容です。

では、それはどのようなものでしょうか。

それは、存在論に関する新しい知見を含んだ内容であるため、「かくかくしかじかのもの」と簡単に定義することはできません。したがって、今後、ある程度の時間をかけて説明していく必要があります。

たとえ哲学の分野であるといっても、現代における存在論の問題は、先端的な科学の知見を抜きにして考えることはできません。科学とは別の場所で構築された形而上学的な存在論であれば、これまでにもあまたありましたが、それらは到底、「新しい人間学」の土台となりうるものではないのです。

ですから、これからわたしがみなさんにお話しする内容は、科学と哲学と宗教の分野を横断、もしくは縦断する内容となります。

いずれにしても、当会が独自に研究してきた「新しい存在論」は、実際に語ってみないことにははじまらないので、これから「本論」に入っていこうと思うわけです。

では、前置きはこれくらいにして、今回からテキストにする著作を紹介しましょう。

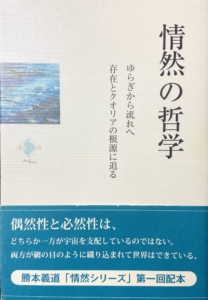

書籍のタイトルは、『情然の哲学』。サブタイトルは、「ゆらぎから流れへ 存在とクオリアの根源に迫る」というものです。

これからわたしが語る内容は、わたしたちが当たり前のように考えている進化論のパラダイムをくつがえすような斬新な世界観ですから、どうぞご期待ください。

新たな哲学の扉を開いた「情然」という発想

ご存知のように、哲学書と言われるものは世の中に数多く存在します。「〇〇の哲学」というタイトルの書籍も、別段珍しいものではありません。しかしながら、「情然」という用語は、誰にとっても初めて聞くものではないでしょうか。

この用語の意味するところのものを正しく把握すると、世界に対するものの見方が劇的に変わります。

少なくとも、わたし自身はそうでした。

ですから、この先進性に富んだ書物の内容を、わたしは多くの人に知ってもらいたいと思っているのです。

ただし、この書物も『人間学とは何か』と同様、読めばすぐにわかるといったものではありません。いろんな意味で水準の高い書物ですから、挫折することなく読み解いていくには、やはり案内役が必要です。もちろん、その役にわたしが適任かどうかは分かりません。ただ、この書物はまだ世の中にあまり知られていないので、同じ学会のなかにいるわたしがとりあえずその役を務めようと思っているわけです。

この書物の全体像を把握してもらうために、まずは目次を引用しましょう。

序章 存在の理由 -究極的難問への挑戦

第1章 自分とは何か -自分が自分であることの不思議さ

第2章 原初のゆらぎ -「あってあるもの」とは

第3章 存在の構造 -「ゆらぎ」から「流れ」へ

第4章 愛と自由と生命と理想 -偶然と必然の躍動する世界

第5章 概念から物質そして人間へ -三次にわたるビッグバン

第6章 人生の目的 -「私」が存在する理由

第7章 世界平和に向けて -いま私たちにできること

第8章 日本の使命と役割 -「和」と「道」が織り成す日本文化

終章 これからの百年・ 千年紀に向けて

用語解説/あとがき/参考文献/プロフィール

奥付を見ると、この書籍の刊行年月日は2014年10月7日となっています。

著者は、勝本義道(かつもとよしみち)氏。氏の当時の肩書は、「日本人間学会代表理事」です。

今から七年ほど前に刊行された書物ですが、その内容は今でも十分に新鮮であり、熟読する価値のある一冊だとわたしは思っています。

ただし、この書物は勝本氏がひとりですべてお書きになったわけではなく、複数の研究会員の協力があって成立したもののようです(「あとがき」参照)。ちなみに、わたしは当時も当会の研究会員でしたが、この書籍の制作にはまったく関与していません。

そのため、この書物を初読したときの衝撃は相当のものでした。

ご覧のように、この書物にはそれぞれの章にタイトルとサブタイトルがあります。また、引用した目次には入れていませんが、それぞれの章には小見出しがあり、それらが「節」(意味段落)を形成しています。

この書物には全部で96の小見出しがありますが、参考までに、この書物の特徴をよく表していると思われるものを以下に列挙しておきましょう。

「存在の根源」を巡って

宇宙を満たす「意味」のつながりとクオリア

唯物論でも唯心論でもない一元論

「流れない時間」と「無ではない真空」

クオリアと情感性

原初の理性の萌芽

概念的五感と原言語の発生

言語と存在

「心」の誕生

原初の「自我」の目覚め

「愛」の始まり・自由と規定性

概念宇宙と物質宇宙の同源性

家族的四位構造が存在の原型である理由

人間の特権と万物との関係

「私」の起源

ドクサとエピステーメー

これらの小見出しを見ると、自分たちがこれまで知りたくても知ることのできなかった内容(「世界の存在の謎」とでも言うべきもの)が解き明かされているのではないか、という印象を受けます。

この書物が実際にそういうものであるかどうかは読んでみれば分かることですが、読む・読まないの選択はみなさんの自主性にお任せするとして、ここでは紙数の都合上、この哲学のかなめとなる部分のみを簡単に解説することにしましょう。

まずは、「情然」という概念について。

この著作には巻末に用語解説があり、「情然」の解説はその筆頭に出ているので、まずはその部分を読んでみましょう。

【情然 情然の場 情然の海】

何ものにも規定されない偶然性が支配するエネルギーの場を表す「情然の哲学」独自の造語。

あらゆる存在の根源として、宇宙始源から未来永劫にわたって宇宙全体に遍在する。

物理学でいう「真空エネルギーの場」と同じものを指しているが、無機的なエネルギーではなく、情的・有機的エネルギーの場である。それゆえ偶然性の中にありながら、最終的には「快」の方に向かう必然性を内包している。

「存在」の出発点を「情然」という新しい概念を用いて定義することで、勝本氏は、人間の基本構造のみならず世界の基本構造まで理路整然と説明することのできる画期的な視点を獲得したようです。

ある思想体系を評価する尺度のひとつに、それぞれの思想が持っている「射程距離」というものがあります。ほとんどの思想には、「その説明では処理しきれない現象」というものが必ずあるわけですから、「射程距離」(説明できる現実のカバー率といったようなもの)が長ければ長いほど優れた思想ということになります。

『情然の哲学』に関して言うと、これほど長大かつ深遠な射程距離を持った思想にわたしはこれまでお目にかかったことがないので、「この思想はみんなで大事に育てていったほうがいいだろう」と思ったわけです。もちろん、今後の人類の平和と繁栄のために。

思想の核となるいくつかのキーワード

「情然」についておさえたあとは、その下のランクに位置するいくつかのキーワードについて把握しておく必要があります。

今回の講座では、「情然」のほかに、「情感性とクオリア」、「情感」、「理性」、「心」、「自我」、「愛」の用語解説を紹介し、わたしのほうで簡単に解説を加えることにしましょう。

まず、それぞれの「用語解説」をまとめて掲載します。

【情感性とクオリア】

情然の場でゆらいでいるもの。情然の場を「海」とすれば、情感性は海の「水」や「流れ」に、クオリアは「波」や「渦」に例えられる。情感性のゆらぎによって生じた波や渦、差異がクオリアとなる。情然が「場・全体・広がり・背景」としての表現であるのに対して、情感性は「流れ、現象、動き」であり、クオリアはどちらかというと「存在・個・集まり・現れ」である。

情感性とクオリアは本質的には同じ「存在そのもの」の両側面であり、「感じる/感じられる」という関係性の中における相対的な位置を表現した言葉である。情然が「量」であるとすると、クオリアは「質」であり、その「質」の違いを感じるのが情感性というニュアンスもある。

【情感】

情感性の束。情然の海に生じた渦(コア・クオリア)が大きくなり、規定性が強くなって崩れない状態になったもの。クオリアの集合体でありながら、クオリアを感受する主体でもある。

偶然性・自由性を担保しつつ、構造を維持する規定性も内包している。それはやがて理性へと発展することになる。

情感の出現により、「ゆらぎ」から「流れ」への動きが強まってくる。心が誕生した時点では、心の核になるもの。

【理性】

情感が成長する中で、規定性がより強化され、「知る/考える」という方向への極性を帯びたもの。「感じる情感」と「考える理性」という二つの極性が相補的に関わり合いながら心を構成する。

情感が本来的にもつ規定性との違いは、「極性に分かれる」という受動的段階から、「極性を分ける(知る・考える)という主体的・能動的な意識の萌芽というニユアンスがある。

理性の出現によって、心は主体としての位置に立つようになり、「感じる/考える」対象としてのクオリアは細分化、複雑化、多様化され、その差異が鮮やかになっていく。また時間の流れの不可逆性がより明確になり、歴史は急速に発展するようになる。

【心】

情感×理性。その合カとして意志が顕現する。理性と情感は存在論的に別のものではなく、同じ心の極性の違いである。理性が情感を規定して自らの領域を区切ることで現れる実体が心である。

家族的四位構造、ハニカム構造が確立した-あるいはその確立に向かおうとする-状態。

【自我】

情感と理性の接点に芽生える心の核。

心が成長することにより、自分という存在を自覚するようになる(自我の目覚め)。

家族的四位構造の関係性の中で「他者」を通じて、心が知的・情的に自分を自覚した状態が自我の確立。自我の確立=原初格の確立。人間の場合は自我の自覚と共に原初格との一体化により自我が確立される。

【愛】

情感×理性。構造的には心と同じになるが、愛は理想に向かう意志・ベクトルを持つ。情感×理性を存在論的に見ると心であり、現象・エネルギー的に見ると愛になる。

四位構造の各位を結びつける力。原初の情感を維持する力が、情的引カであるのに対して、愛は理性の強い働きかけがあり、主体と対象の関係性が明確になり、その関係性を維持するために引力と同時に斥力もある。愛はエントロピーの法則に抗するカでもある。

これらのキーワードは相互に関連しあっており、全体として立体的なネットワークを形成しています。

情感、理性、心、自我、愛などの概念は、いうまでもなく人間学にとっても重要なものですから、『情然の哲学』は優れて人間学的な書物であるともいえるでしょう。

ただ、いきなり「用語解説」だけを紹介しても「何のことやらわからない」ということになると思うので、次回から、この書物をいくつかの部分に分け、数回にわたって解説していこうと思います。

なぜ『情然の哲学』なのか

最後に、わたしがこの著作に注目しているもうひとつの理由について話しておきましょう。

第9回の講座で、わたしは鈴木孝夫教授の仕事について触れましたが、思い返してみると、わたしが哲学・思想の分野に興味を持ったのは高校時代のことでした。

大学で文学や哲学を専攻する男子学生は昔も今も少数派ですが、周囲の人たちから「就職に不利だからやめておけ」という忠告を繰り返し受けながらも、わたしは文学部に進学しました。世界の成り立ちを矛盾なく説明できるグランド・セオリーというべきものがこの世のどこかにあるのではないか、という期待感をおぼろげながら持っていたからです。

そのような期待感は、実際のところ、哲学や思想を学べば学ぶほど打ち砕かれることになりましたが、わたしにはかなり以前から、ポストモダンの時代もやがては終焉を迎えるだろうという予感がありました。

わたしはここで、ポストモダンという用語をかなり自己流に使っていますが、わたしは人類の思想史に関しては、次のような時代区分をしています。

ギリシア哲学の発祥から中世のスコラ哲学までの時代が、プレモダン。

デカルトの哲学からカントの哲学を経由してヘーゲルの哲学にたどり着くまでの時代が、モダンの前期。

ヘーゲル哲学の批判からいくつかの哲学が起こり、キルケゴール・ニーチェ・フッサール・ハイデガーらの思想を経由してサルトルの実存主義哲学にたどり着くまでの時代が、モダンの後期。

構造主義・ポスト構造主義の台頭により、それまでの思想史の全体が相対化され、「真理探求」の営為自体が否定的に見られるようになった時代が、ポストモダン。

ポストモダンの時代は、冷戦が終わる1980年代の後半からはじまっているとわたしは考えていますが、この時代も30年から40年程度で衰退し、次のものに移り変わっていくだろうとわたしは思っていました。

では、ポストモダンの次にはいったいどのような時代が到来するのでしょうか。

わたしはそれを、トランスモダンの時代、というふうに考えています。

トランスモダンの思想の特徴をひとことで言うとすれば、それは「統合」です。

「統合」をテーマとする思想書は最近かなり目立ちはじめており、このキーワードは今後、時代のトレンドになっていくかもしれません。

そのような時代の流れから、わたしはヌーソロジーという思想にも注目していますが、この思想を提唱した半田広宣氏は、次のようなタイトルの書籍を刊行しています。

『2013:人類が神を見る日』(1997年刊行)

『2013:シリウス革命』(1999年刊行)

『2013:光の箱舟』(2001年刊行)

ヌーソロジーにとって2013年という年は、歴史のターニングポイントというべきものであったようです。

ヌーソロジーのみならず、「神」や「霊界」や「宇宙意識」に通じている(とされる)人たちがみな異口同音に2013年の重要性を語っているのは、不思議といえば不思議です。それらの人たちはべつに、相互に連絡をとりあって口裏を合わせているわけではないのですから。

(ちなみに、ヌーソロジーについての解説はここでは行いません。インターネットで検索するといろんな情報が得られるので、各自でお調べ下さい)。

「2013年に何かが起こるとすると、思想界にも新しい時代の到来を告げる新しい哲学が現れるかもしれない」

わたしはかなり以前からそのような予感を持っていましたが、2014年の秋、そんなわたしの目の前にあらわれたのが『情然の哲学』だったわけです。

「トランスモダンの哲学書がこんなかたちで現れても、何の不思議もないだろう」

『情然の哲学』を読み進めながら、わたしはそんなふうに思いました。

そして、この書物の第3章の末尾にある次のくだりを読んだときに、わたしは何かとても腑に落ちるものを感じたのです。

こうした内容は科学的な推論によって得られたというより、どちらかというと啓示的に与えられたものである。あるいは芸術的に直観されたといってもいいかもしれない。そのような世界を一枚の絵や映画のようにビジョンとして見せられたというのが、私の正直な実感だ。その啓示的直観を、科学や哲学、神学などの専門家たちと議論しながら検証したのが情然の哲学である。(『情然の哲学』p147)

たしかに、神的な世界からの啓示でも降りないことには、これまでの哲学の伝統のなかに存在していない「情然」という発想などできるものではないでしょう。

では、次回からいよいよ、『情然の哲学』の中身に踏み込んでいきたいと思います。

お楽しみに。

※トランスモダンについては以下の解説が参考になります。

【トランスモダン】

近世から現代にいたる思想、習慣、表現手法などを包括するモダニズムを総合的に反省し、その負の要素を排除し、さらにきたるべき新しい時代の人間、社会に関する新しいモダニズムを構築する方法、運動。「トランス」とは、越えて、横切ってなどの意味。したがってトランスモダンとは、現代にいたる200年にわたって蓄積してきたところの多方面のモダンを横並びにして、それを横切り、かつ徹底的に分析、批判し、それを統合することによって過去のモダニズムをこえ、未来のあるべきモダニズムを構築することとなる。(ブリタニカ国際大百科事典)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません